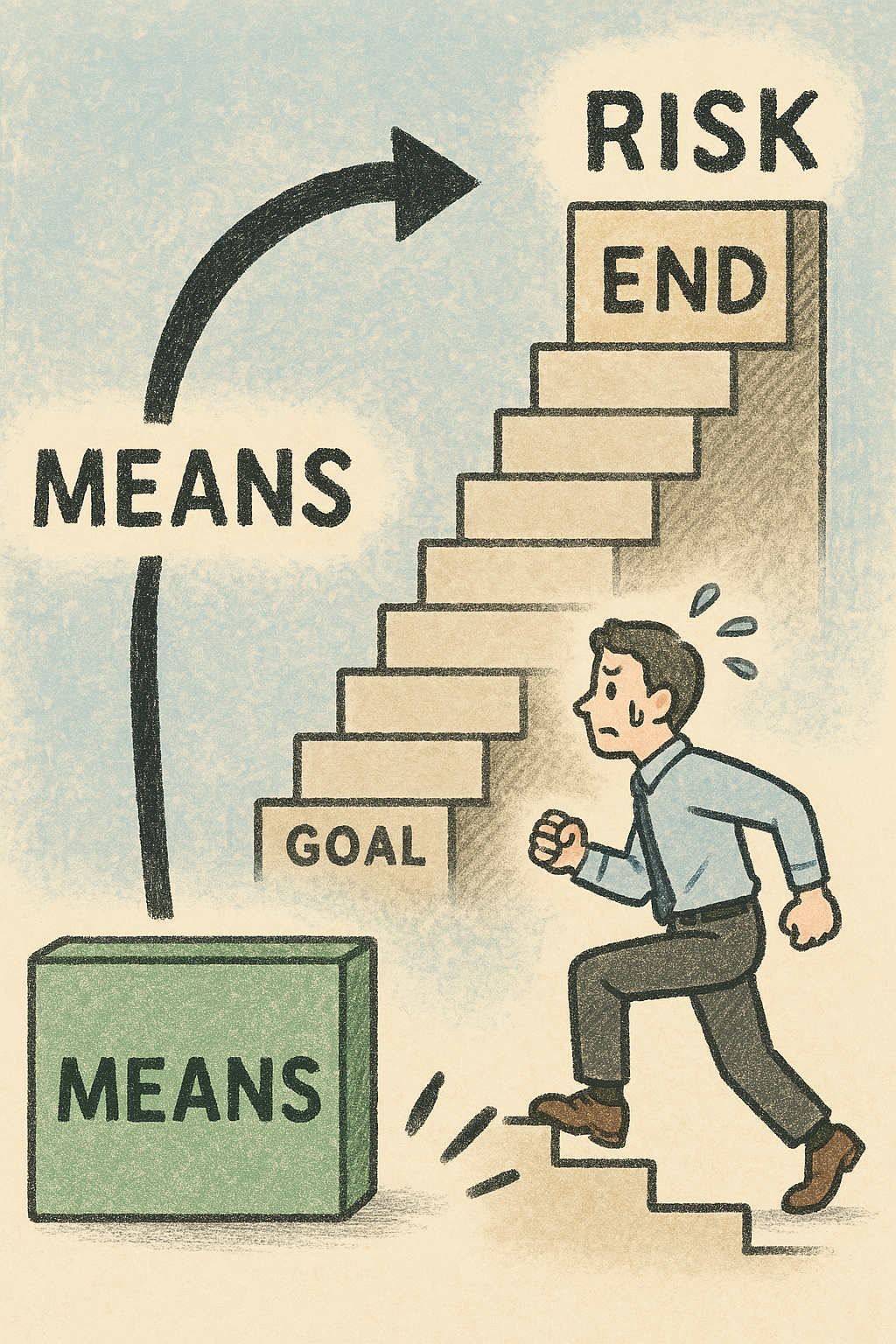

ビジネスや教育、行政、さらには個人の行動においても、私たちはしばしば「目的を達成するための手段」を選び、それに基づいて行動する。しかし、時間が経つにつれ、本来の目的が曖昧になり、手段そのものが目的化してしまう現象が起こることがある。これは一見すると効率的に作業が進んでいるように見えるが、実は多くのリスクをはらんでおり、最終的には目的から大きく逸脱した状態に陥る可能性がある。

手段が目的になってしまう背景にはいくつかの要因がある。第一に挙げられるのは、「目的が明確に定まっていない」ということである。多くのプロジェクトや業務において、当初掲げられた目的が抽象的すぎたり、関係者全体に共有されていなかったりすることがある。結果として、目的の意義や優先順位が曖昧になり、代わりに「決められた手続き」や「これまでの慣例」が中心となって動き始める。

さらに、目的自体の「パワー」が弱いことも、手段の目的化を助長する要因である。目的に本質的な価値や魅力が感じられない場合、人は自然と達成感や安心感を得やすい手段の遂行に注力するようになる。たとえば、「週に○回ミーティングを開く」ことが目標のようになり、そのミーティングが何のために行われているのかを問わなくなる。これはまさに手段が目的化してしまった典型例である。

加えて、「設定値が適正でない」場合も危険である。KPI(重要業績評価指標)などの数値目標が現実と乖離していたり、本来の価値を反映していなかったりすると、数字を追うこと自体が目的になり、実際の成果とのギャップが拡大する。企業が顧客満足よりも売上目標ばかりを重視した結果、強引な営業手法に走って信頼を失うといったケースがこれに該当する。

こうして手段が目的となると、人は「同じ行動を繰り返すこと」に安心を覚えるようになる。成功体験や慣習に依存し、変化や改善に対する意識が低下する。すると、業務や行動がルーティン化し、結果として「進化しない組織・個人」が生まれてしまう。特に現代のように変化が激しい社会において、これほど大きなリスクはない。

さらに深刻なのは、「仕事をしている感覚」だけが残ることである。忙しくタスクをこなしている自分に酔い、実際の成果や周囲への影響を顧みなくなる。このような状態では、自己満足に陥りやすく、批判やフィードバックを排除する傾向が強まる。これは「自分に酔う」状態であり、組織内での健全な議論や学びを妨げる要因ともなる。

このようなリスクを回避するためには、企業や組織、そして個人が「本来の目的は何か」を絶えず問い直す姿勢が不可欠である。企業であれば、「我々はなぜこのサービスを提供するのか」「顧客にどのような価値を届けたいのか」という存在意義を再確認することが必要だ。目的が明確であればこそ、手段は柔軟に見直され、変化に対応した選択が可能になる。

目的と手段の混同は、誰にとっても起こりうる自然な現象である。しかし、だからこそ定期的な振り返りと目的の再確認が重要であり、それによって私たちは本質的な価値に立ち返ることができる。手段は常に目的に奉仕すべきものであり、手段に溺れず、進化し続ける姿勢こそが、持続可能で強い組織・個人をつくる鍵である。

コメント