――知識の過剰蓄積がもたらす思考停止とその克服――

現代社会において「記憶」や「知識の蓄積」は、学習や能力向上の象徴とされ、多くの人がその拡充を目指して努力している。しかしながら、記憶は必ずしも無制限に増やせば良いものではない。むしろ、情報の過剰な蓄積は、かえって思考や判断、創造的行為に悪影響を及ぼす可能性がある。本稿では、「忘却は記憶よりも重要である」という視点から、知識の取捨選択と精神的スペースの確保が創造的行為と人生の成否にいかに関与しているかについて論じる。

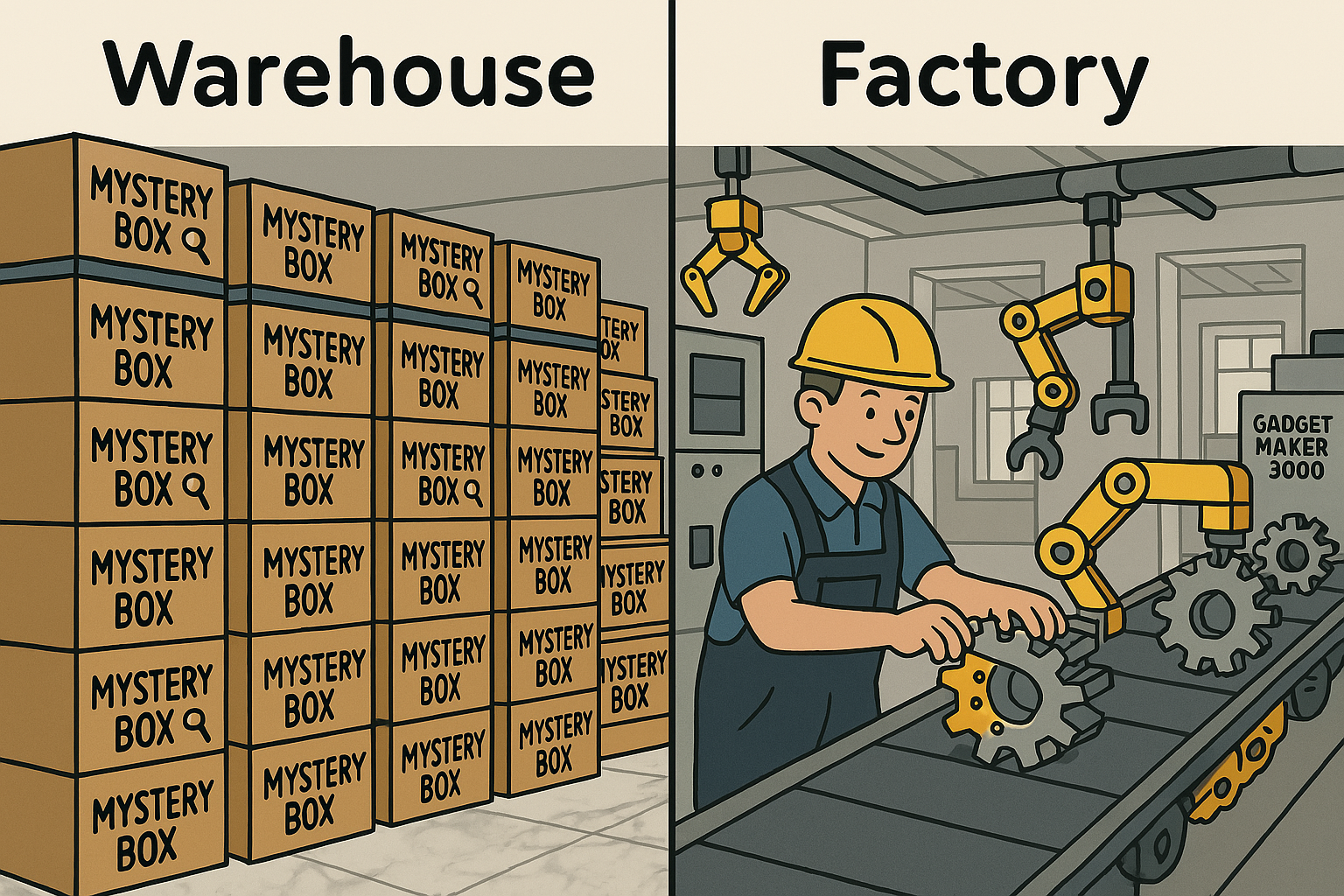

まず、記憶の本質について考えてみたい。記憶とは、情報を保持・再生する能力であり、学習や経験を通して形成される。しかし、現代のように膨大な情報が日常的に流入する社会では、記憶の総量が急激に増大する一方、それを有効に活用できていないケースが多い。情報が処理可能な範囲を超えると、脳内の知識は“活用されるもの”ではなく、“単に保管されるだけのもの”になってしまう。つまり、脳が「思考の工場」ではなく、「知識の倉庫」と化すのである。

このような状態では、個々の情報同士が有機的に結びつかず、創造的思考が妨げられる。思考とは単なる情報の再生ではなく、既存の知識を組み合わせ、再構築することによって生まれるものである。そのためには、情報同士が自在に連結され、発想が飛躍できる“余白”が必要となる。情報でぎゅうぎゅう詰めになった脳には、その余白が存在しない。

ここで「忘却」の重要性が浮かび上がる。忘却とは、単なる記憶の消失ではなく、不要な情報を意識的・無意識的に取捨選択する働きであり、思考を解放するための積極的なプロセスである。心理学的にも、人間はすべてを記憶しているわけではなく、重要なものと不要なものを無意識に仕分けて記憶の“棚卸し”を行っている。これにより脳内に“空白”が生まれ、新たな発想や視点が入り込む余地が生まれる。

すなわち、知識を増やすことそのものが悪なのではなく、必要のない知識を処分し、整理するプロセス――すなわち「忘却」――を欠いた状態が問題なのである。情報を積極的に“忘れ”、スペースを確保することによって、はじめて創造的な思考や新しい価値の創出が可能になる。

このような視点に立つと、「新しいものを創造できるかどうか」が、人生における成功と失敗を分ける要因の一つであることも明らかになってくる。環境や偶然の要素を除けば、自らの内面から何かを生み出せる人間こそが、より自由で持続可能な成果を手にできる。その能力の根幹にあるのが、情報の整理力と、不要な記憶を手放す勇気、すなわち「忘却力」である。

結論として、現代人が真に知的生産性を高め、創造的な人生を歩むためには、記憶の充実以上に、忘却のスキルが求められる。知識を詰め込むだけの脳ではなく、それを取捨選択し、余白を意識的に設けることで、はじめて創造の土壌が整う。忘却は、記憶よりも重要であり、同時にそれを実行することは極めて難しい――その認識こそが、創造に至る第一歩である。

コメント